大学院生活

院生インタビュー

大学院生紹介#01

- 自分だけの問いを探究する

- 私は、大学時代から地理学の立場で「観光MaaS研究」や「地場資本の独立系ホテル研究」をおこなってきました。卒業論文では、財政資金や事業利益が県外・外国資本の企業に流れてしまう経済の構造的な問題を抱える有数の観光立県である沖縄県を対象とし、沖縄本島の地場資本運営ホテルの立地と特徴を明らかにしました。大学4年間を通して、不器用ながらに時間をかけて知識・知恵を学び深め、それらを基に時間をかけて思考し纏めるという、自分オリジナルの問いを解明する「研究」に夢中になれるということに気づき、本研究科へ進学することを決めました。

大学院では、引き続き「地場資本の独立系ホテル」をテーマに研究に取り組む予定です。これまでのホテル研究は、経営学のディシプリンを通して経済合理性の観点から理論化、モデル化されたものや、地理学での地域生体的な遷移の概念を下敷きに観光地域の形成や発展過程を分析した研究、また立地特性や地域的特性を探った研究がなされてきました。しかし、複合的な研究の蓄積は十分ではないため、地理学と経営学といった複数の分野からアプローチをし、ホテルの経営数値分析を基にインタビューや記録からホテルオーナーによる意匠や宣伝活動、人的資本への工夫がホテルの発展にどのように作用したのかを明らかにしたいと考えています。

観光学研究科は、観光人類学や観光文学、観光歴史学などと、自分の研究領域とは一見違う幅広い分野の学びを深めることができます。また、本学の他研究科の講義も履修することができ、観光学ならではの複合的研究を超えた学際的な研究を可能する場であると思います。こうした環境を存分に活かし、将来的にはホテル経営者と研究者として活躍できるよう、日々、学修・研究に邁進しています。

神谷 悠

立教大学観光学部観光学科を卒業後、本博士課程前期課程に進学。

大学院生紹介#02

- 研究を通して地域に貢献したい

- 韓国での学部時代に地域社会の発展に興味を持ち、地方公務員として地域観光の振興にかかわる仕事に従事しました。しかし、実際に働いてみると、地域を振興する際、当該地域だけの特色を押し出すのではなく他の地域の先進事例をコピーすることが多いということを知りました。また、経験の少ない私が組織に意見を提示しても、採用されることは容易ではなく、自ら地域の観光発展に関与するためにはより深い知識を学ぶ必要があると感じました。

隣の国である日本では、地域観光について先駆的な研究が行われているし、地域特産物などでも地域の特色が感じられるということが分かりました。このような先進的な研究や多様な地域社会の努力について理解を深めようと考え、歴史が長く観光学研究において先駆的な役割を果たしている立教大学大学院に進学しました。修士課程では、コロナ禍以後に注目された観光トレンドであるワーケーションに対する地域での推進実態について研究をしました。日本の各地域では観光トレンドを認識し、地域の実情を把握してワーケーションなどを実施する地域が多いということが分かりました。地域の特色を生かして地域観光を振興することにおいて、行政、地域住民、民間事業者などの地域の多様な主体の理解と関心が何よりも重要だということを感じました。また、ワーケーション事業を通じて地域外の人や企業と持続的なコネクションができて地域事業が拡張され、地域資源を活用した事業が誕生するなどの地域イノベーションが起きている点が何より興味深かったです。

修士課程では日本の地域をフィールドにしましたが、博士課程では母国である韓国や他の海外の事例を分析したいと考えています。将来的には、地域における観光の活性化方法および政策による観光振興の実態などを中心に観光学を研究する研究者になりたいと考えています。自分の研究が地域の観光振興に活用され、そして各地域が観光地として魅力を探すことに貢献できるように頑張っていきたいと思います。

イ ユンジ

韓国東亜大学観光経営学科卒業後、公職勤務を経て本博士課程前期課程・後期課程に進学。

大学院生の一日

学部は獨協大学外国語学部交流文化学科を卒業しました。「みる」行為を鍛えることに主眼をおいたゼミに所属し、かっぱ橋商店街、かっぱ巻き、100年前の横浜写真などを題材にガイドブックを執筆していました。

卒業論文では、元米軍用住宅をリノベーションしたものが日本人向けに貸し出されたことから、「アメリカンな観光地」として人気を得ている埼玉県入間市のジョンソンタウンという街について研究しました。戦後から現代にかけて日本社会の中でアメリカのイメージがどのように形成されてきたのかという視点からこの街を分析していったのですが、「実際にジョンソンタウンに暮らしている人びとが、この街をどうみているのかを知りたい」と思ったことから、大学院に進学して研究を続けています。

立教大学大学院の観光学研究科は、実家から通える距離にあって研究対象であるジョンソンタウンにも近く、また院生が利用できるデータベースも充実しているため、研究に集中できると考え、進学先として選びました。

- 奨学金について

- 中植さんは、立教大学大学院給与奨学金と日本学生支援機構の第一種(貸与)を利用しています。

-

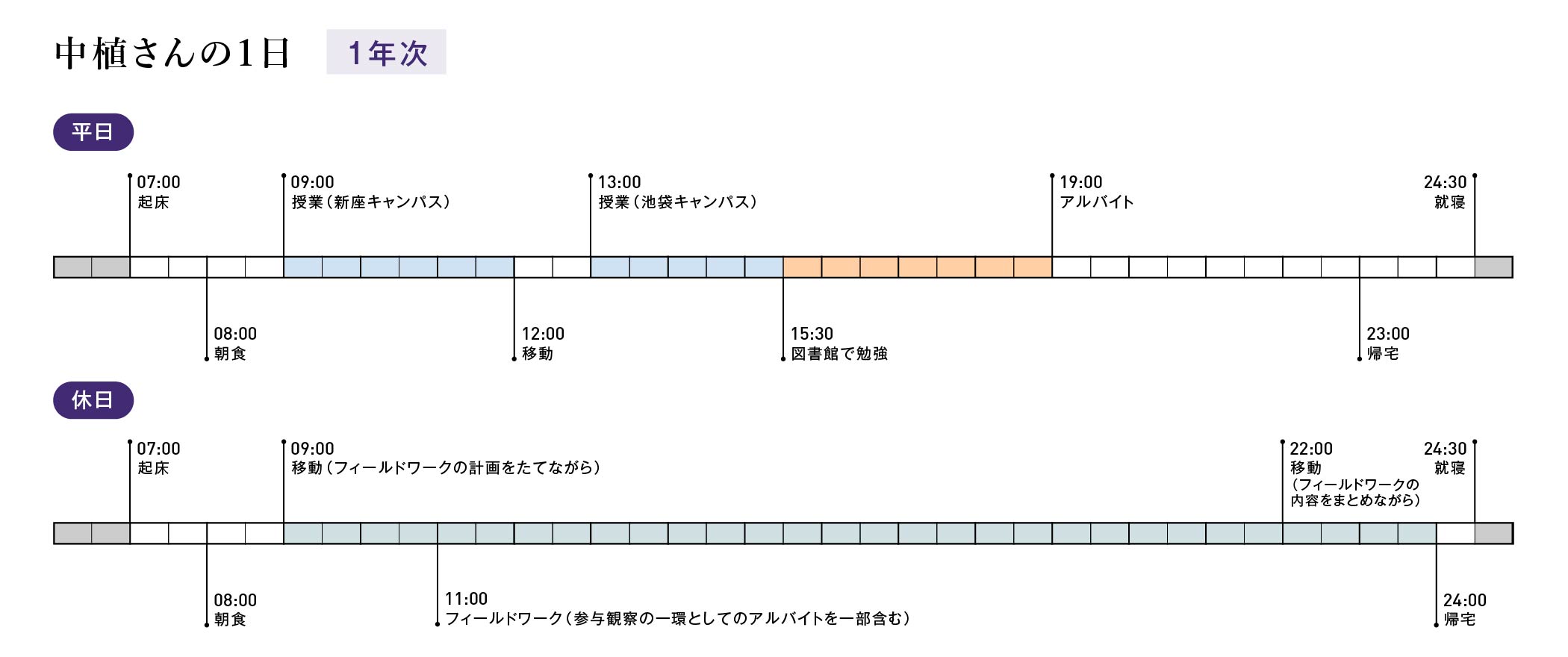

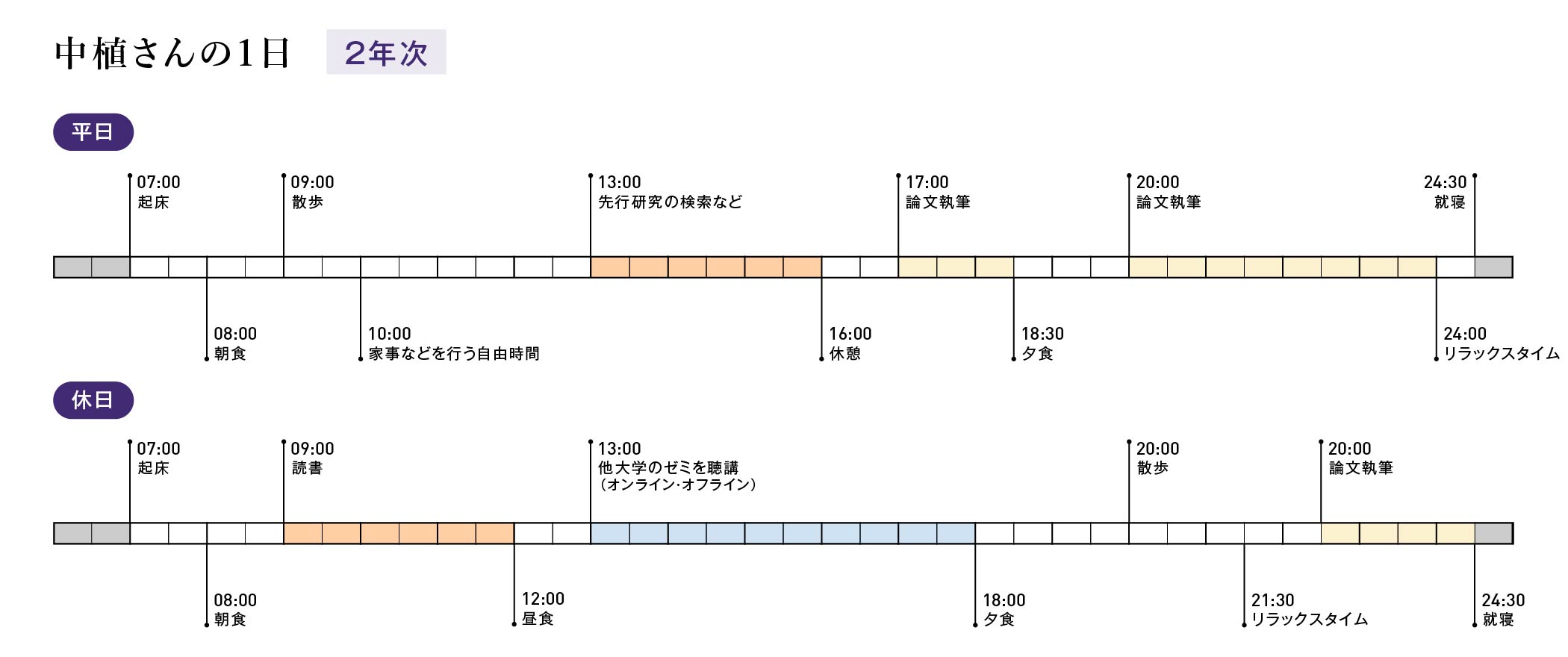

Daily Schedule

-

-

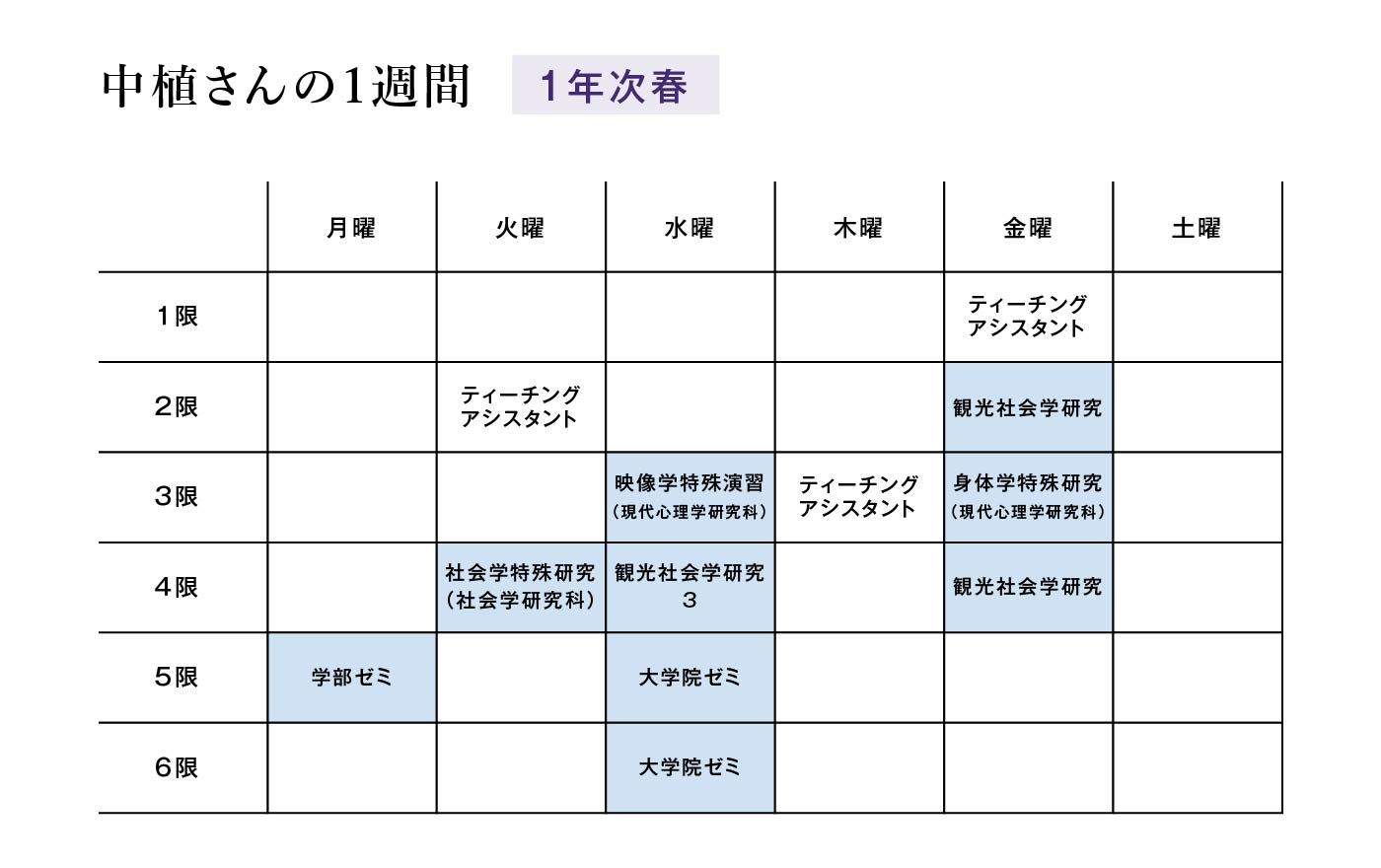

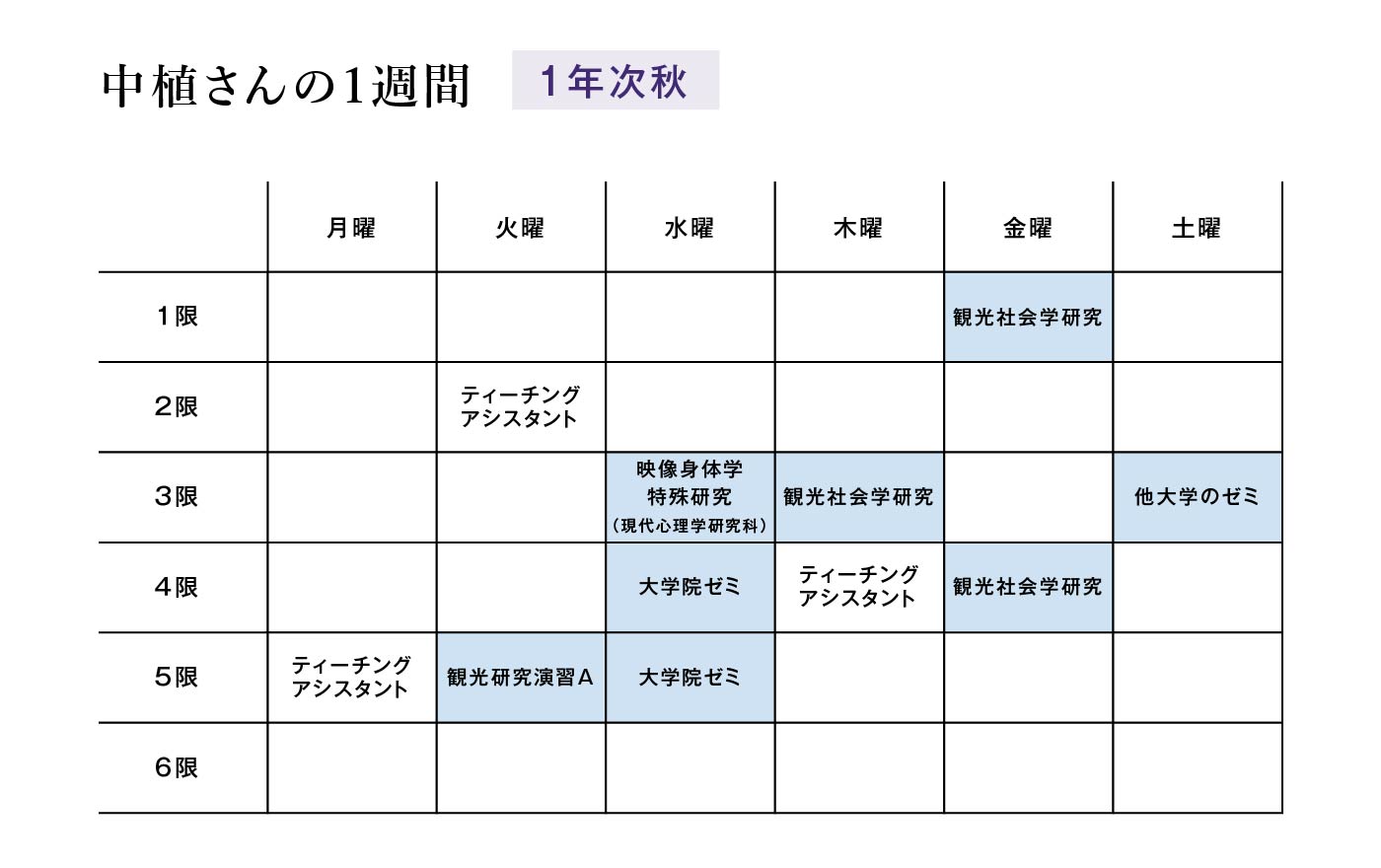

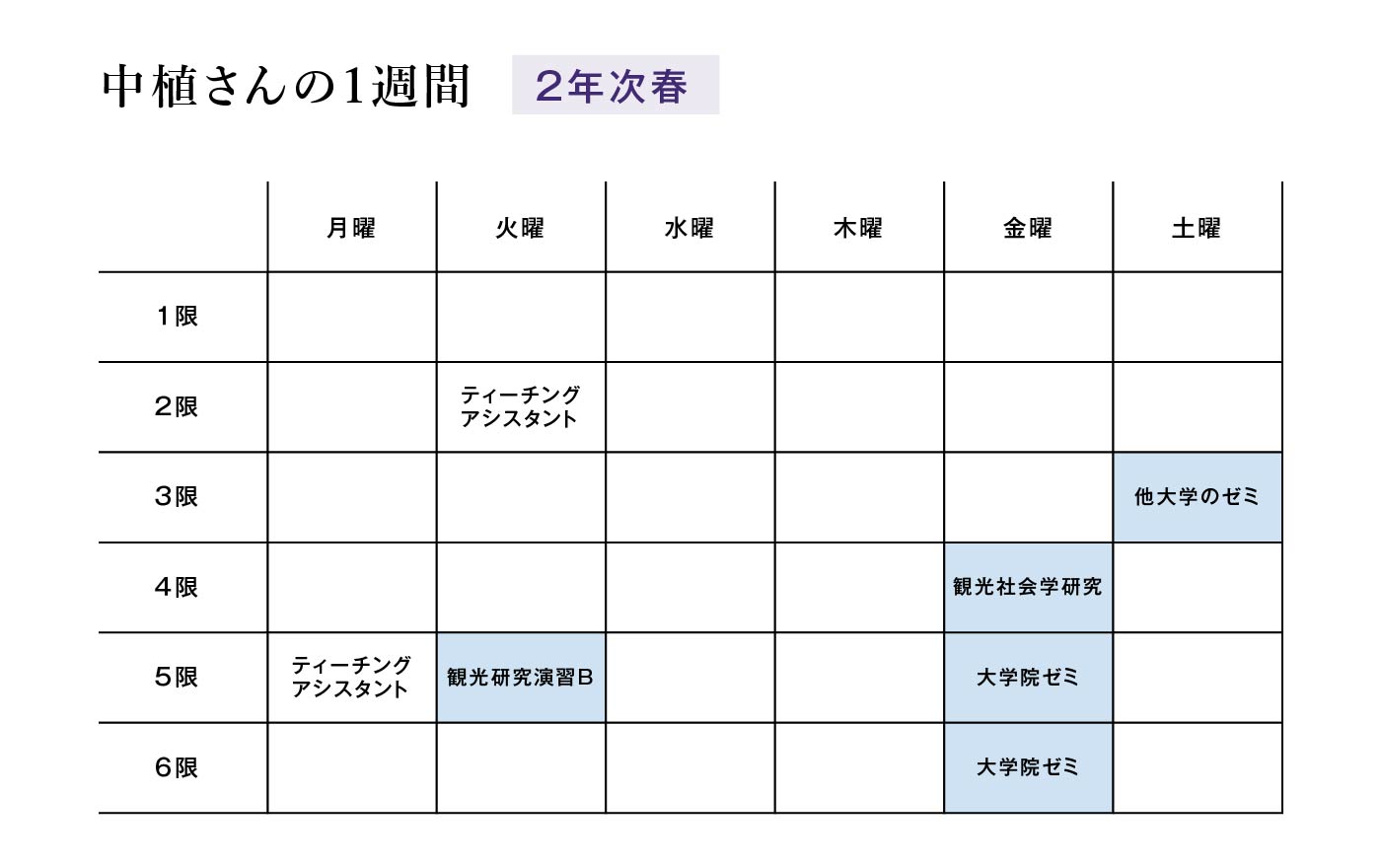

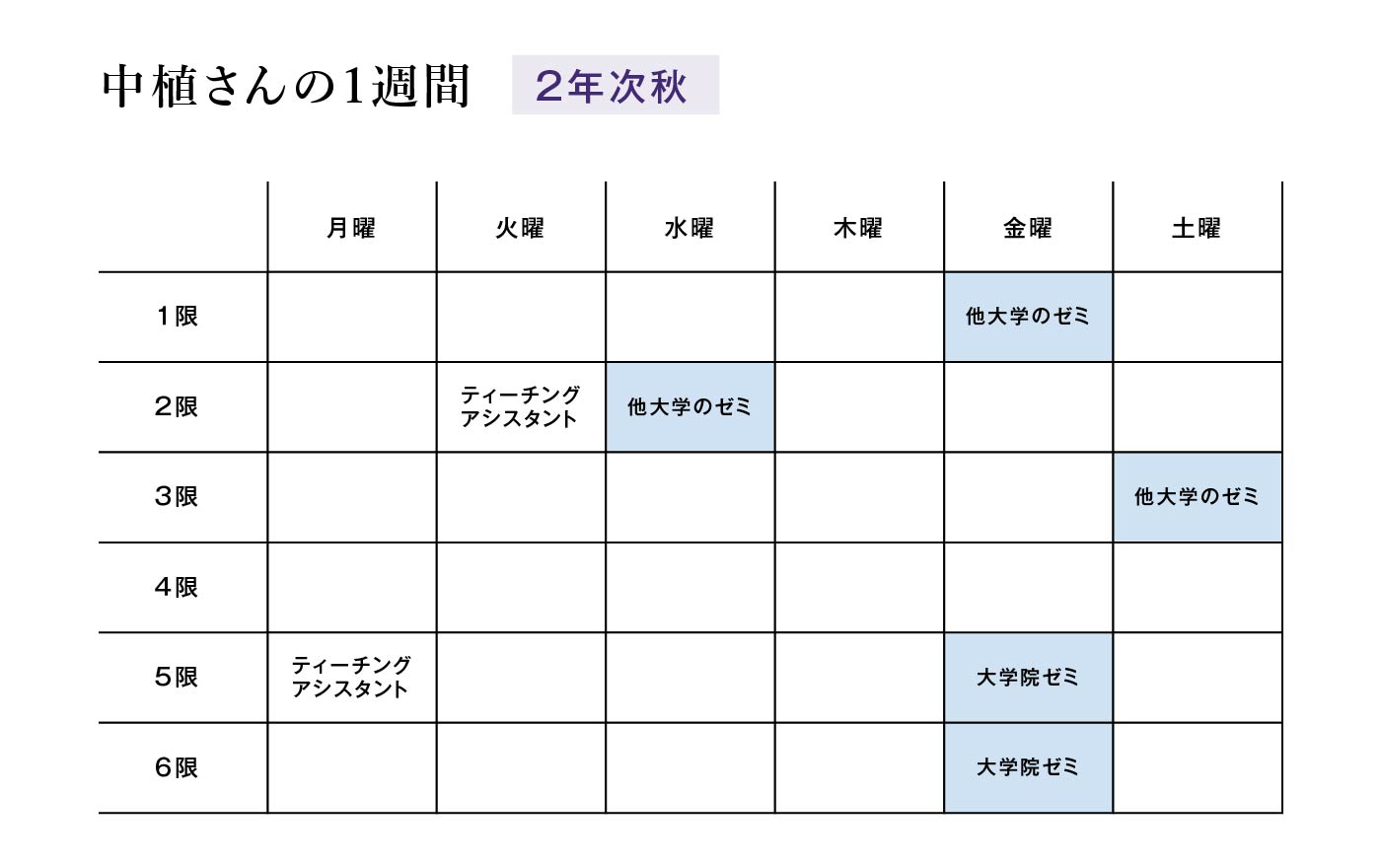

Weekly Schedule

-

-

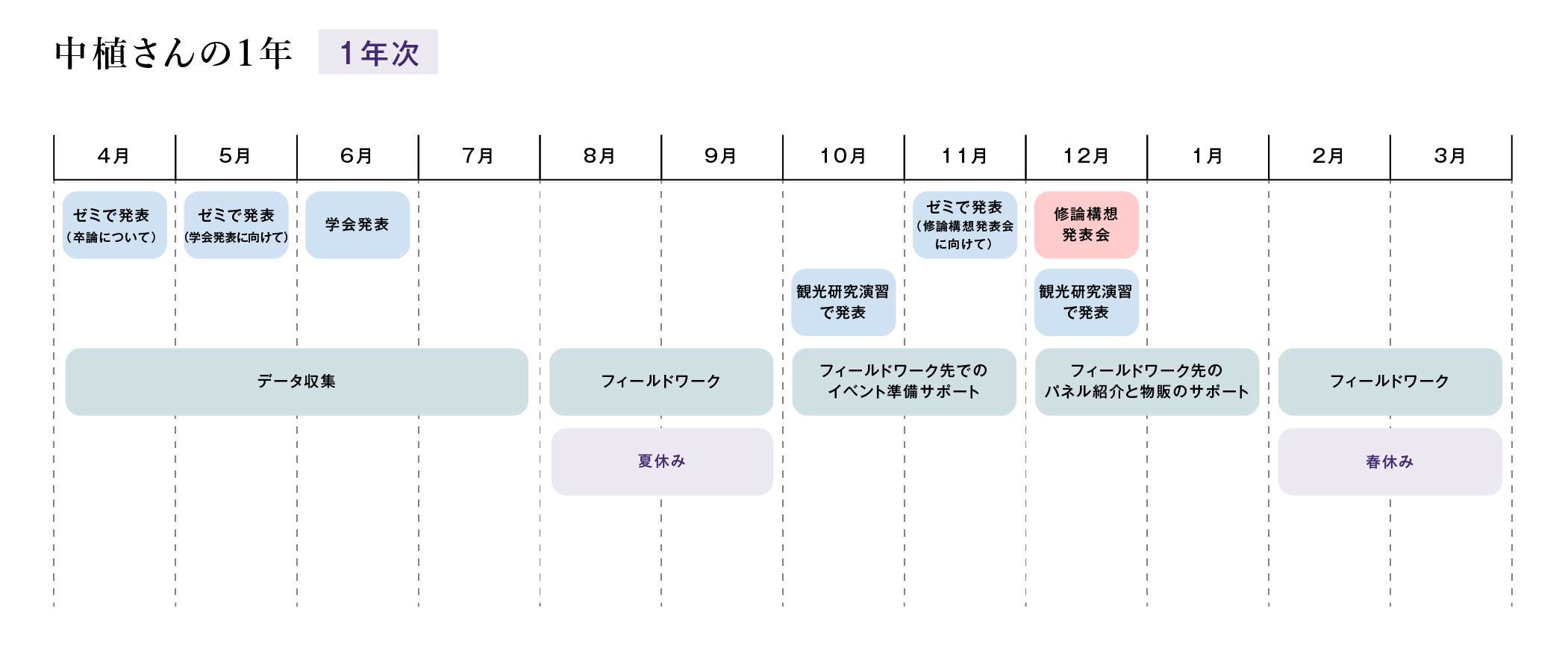

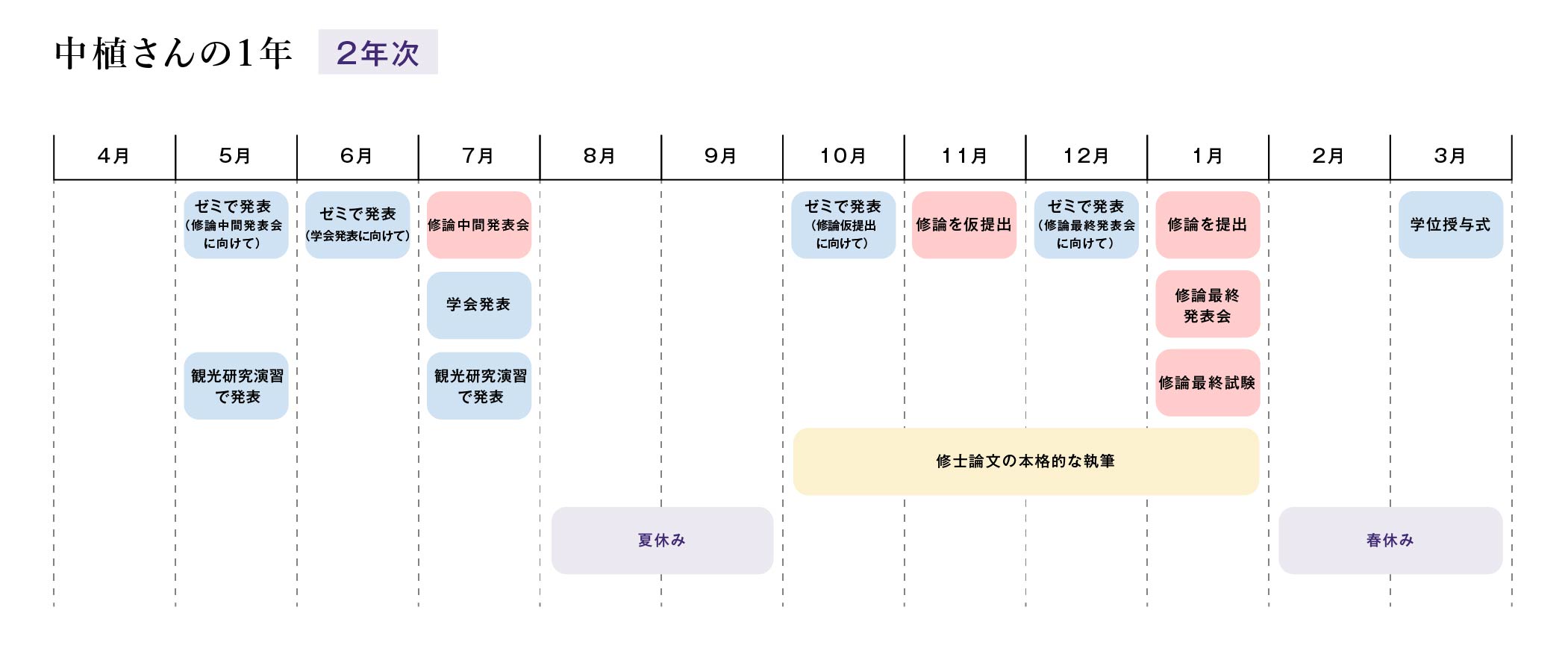

Yearly Schedule

-

学生サポート

立教大学ならびに観光学研究科は、大学院生の研究活動を様々な側面からサポートしています。

奨学金

立教大学は大学院生向けに複数の給与型奨学金を設置しています。その他、日本学生支援機構奨学金や民間育英団体による各種奨学金に申請することが可能です。また、外国人留学生向けの学内外の奨学金申請に対するサポートも行っています。

2024年度には本学観光学部から観光学研究科へ進学する学生向けの奨学金も新設しました。立教大学観光学部・観光学研究科「観光学研究科進学奨学金」詳細は下記をご確認ください。

観光学研究科進学奨学金

2024年度には本学観光学部から観光学研究科へ進学する学生向けの奨学金も新設しました。立教大学観光学部・観光学研究科「観光学研究科進学奨学金」詳細は下記をご確認ください。

観光学研究科進学奨学金

研究助成

立教大学は「立教大学大学院生学生学会発表奨励金」や「立教大学学術推進特別重点資金(立教SFR)」により、研究発表や論文投稿を含めた大学院生による研究活動全般への助成を行っています。

専用施設

観光学研究科は在籍者に対して専用施設を提供しています。院生は「院生室」と呼ばれる研究室にて、個人の机や書棚、ロッカー、共有のパソコン、プリンター、スキャナー、観光研究に関する様々な分野の書籍などを自由に使用することができます。また、ラウンジや共同研究室では、院生同士でコミュニケーションをとりながら研究活動を進めることができます。