-

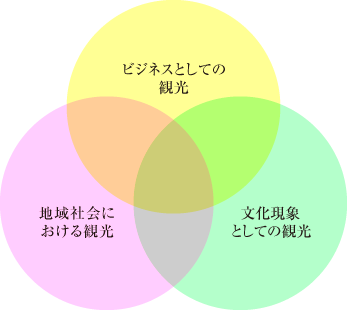

3つの視点

立教大学観光学部では、大きく分けて3つの視点から観光について学びます。

第一に「ビジネスとしての観光」という視点です。例えば、最近日本には多くの外国人観光客が訪れています。彼らは飛行機などで来日し、ホテルや旅館、ゲストハウスなどを活用しながら滞在し、新幹線や貸切バスだけでなくローカル線やレンタカーを駆使して移動し、買い物をしたり日本文化を体験したりします。このプロセスには実に多くのビジネスが含まれます。

第二に「地域社会における観光」という視点です。どのようにしたらより多くの観光客が観光地を訪れるようになるのでしょうか。観光地にどのような施設や設備があると観光客は楽しさや居心地のよさを感じるのでしょうか。あるいは、観光客が多く訪れることで、観光地の社会や文化にはどのような影響があるのでしょうか。地域社会と観光は実は深い関係にあります。

第三に「文化現象としての観光」という視点です。そもそも人びとが生活の場を離れて観光に出かけるという行為は、どのような価値観に支えられているのでしょうか。また、世界中の人びとが世界中を訪れることで、何か新しいものの見方や考え方、行動様式が生み出されてはいないでしょうか。観光の現場をよく観察してみると、複数の文化が接触した結果、新たな文化が発生していることに気がつきます。観光学部ではこの3つの視点をもとに、観光学科・交流文化学科という2つの学科を設けています。それぞれの違いは学科案内のページをご覧下さい。

学科案内

-

アカデミックアドバイザー制度

「アカデミックアドバイザー制度」は、すべての立教大学生に専任教員のアカデミックアドバイザーを割り当て、大学における学習全般に関する助言、指導、情報提供などを行うものです。

また、1 年次における学びの効果を高めるために、実際に観光の現場で働いている方や、国内外で活躍する観光研究者を招いて、年に複数回「アカデミックアドバイザー企画講演会」を開催しています。

さらに、学生とアカデミックアドバイザーが交流する機会を積極的に設けており、1 年次の学生がスムーズに大学生活になじめるよう、サポートしています。最近開催された主な講演会 (肩書は講演会開催当時)

「21世紀の『観光の哀しみ』」

酒井順子 氏(エッセイスト)「日本人初ヒマラヤ8000m峰の14座完全登頂の旅」

竹内洋岳 氏(プロ登山家)「アートの時代:新たなアートコンテンツの登場」

南條史生 氏(森美術館特別顧問)「鉄道系ミュージアムにおける学芸員のお仕事」

奥原哲志 氏(公益財団法人東日本鉄道文化財団 鉄道博物館主幹学芸)「Transforming Tourism」

Dr. Ki Joon Back(立教大学 2022年度招へい研究員)「地域の宝を世界へ」

岡本和雄 氏(おいでなせえ小川町代表取締役社長)

五十嵐康博 氏(おいでなせえ小川町取締役会長)「行政職員としての観光業への関わりとそのやりがい」

徳田将史 氏(川越市産業観光部観光課観光企画担当)「わたしがサファリガイドになるまで ー 南アフリカ・クルーガーからのバーチャルサファリ体験を交えて」

太田ゆか 氏(南アフリカ在住日本人サファリガイド)「手で考える ー AI時代に人間はどう考えるべきか」

礒貝日月氏(県立広島大学経営管理研究科ビジネスリーダーシップ専攻講師、株式会社清水弘文堂書房社長)「会員制ビジネスの創生」 ーホテル事業からメディカル事業まで

伊藤勝康 氏(リゾートトラスト株式会社代表取締役会長)

観光学部では、4年間の学びを上記のように段階的に深めていくカリキュラムを作成し、それに沿って次のような科目を用意しています。1~2年次は講義科目が多くありますが、徐々に少人数での演習や実習科目が多くなり、RIKKYO Learning Styleの「完成期」に向けて着実に成長していくカリキュラムとなっています。

RIKKYO Learning Style